Das Projekt in Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde Wangerland, der Wangerland Touristik GmbH und dem Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer ist eingebunden in eine Reihe von Kunstprojekte in mehreren deutschen Diözesen. Ins Leben gerufen wurde es anlässlich des 50. Jubiläums des Zweiten Vatikanischen Konzils, sagt Hubertus Aumann vom Bischöflich Münsterschen Offizialat. Finanziell gefördert wird es von der Bundesregierung, der EWE Stiftung und der Stiftung Darlehnskasse Münster.

Mit der Konzeption beauftragte die Deutsche Bischofskonferenz den Düsseldorfer Kunsthistoriker Falk Wolf. „Die Bischöfe stellten sich damals die Frage: Was bewegt die Menschen heute? Daraus ist der Titel der bundesweiten Ausstellungsreihe entstanden - Freude und Hoffnung, Trauer und Angst“, erklärt Wolf. Für die Umsetzung in Schillig, das wegen seiner neuen Kirche und dem großen Campingplatz als Standort ausgesucht worden war, konnte er vier internationale Künstler gewinnen.

Mit plastischen Land-Wasser-Tattooserien auf den Körpern der Urlauber löst der New Yorker Künstler Bob Braine viel Begeisterung aus. „Seine Entwürfe sind von einem Flug über das Wattenmeer inspiriert. Sie zeigen, wie die Landschaft mit Watt, Sand, Dünen und Salzwiesen vom Kommen und Gehen des Wassers geformt wird. Aber auch menschliche Spuren wie Straßen und Wege, Fahrrinnen und Bombentrichter aus dem Zweiten Weltkrieg geraten dabei in den Blick“, erklärt Wolf. Fotos der Tattoos zieren jetzt das Ausstellungszelt.

Mit Muschelinstallationen in zwei Seecontainern regt der Däne Tue Greenfort, der auch auf der Kasseler Documenta vertretenen ist, zur Diskussion an. Die Miesmuschel symbolisiere wie kein anderes Tier die Spannungen von Ökologie und Ökonomie, sagt Wolf. Sie werde in industrieller Dimension gefischt und sei doch für die Wahrung der Wasserqualität von großer Bedeutung. Die Seecontainern stehen für die im gleichen Gewässer ablaufenden Wirtschaftskreisläufe, wie es der Blick zum nahen Jade-Weser-Port zeigt.

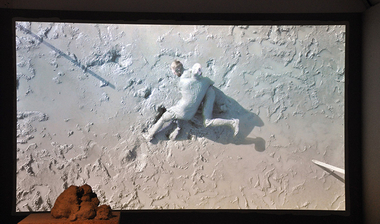

Mit dem Film „Die Schlickschlacht zu Schillig“ gibt die Berliner Videokünstlerin Klara Hobza eine andere Perspektive vom Wattenmeer. Für sie ist es ein Ort des beständigen Kampfes zwischen Ebbe und Flut, Meer und Land, Wasser und Wind, Krebsen und Muscheln. Symbolisch treten im Film zwei Menschen zum Ringkampf an. Der Kampfrichter ist überfordert, zwei Bildhauer versuchen, das Schlachtgeschehen in Schlickskulpturen festzuhalten. „Die Arbeit zeigt die Auseinandersetzungen zwischen ökonomischer Nutzung und ökologischer Bewahrung und Pflege“, erklärt Wolf.

Mit „Schillig aufessen“ lädt der Hamburger Künstler Till Krause mit Hilfe einer Köchin und einer Biologin die Besucher allabendlich dazu ein, Schillig real oder symbolisch aufzuessen und damit alltägliche Lebensprozesse zu hinterfragen Seine Tischgäste bekommen dabei auch Gerichte vorgesetzt wie Kanninchenköttel, Deich, Blasentang, Große Standschnecke, Sturm oder „Zwei stehende Straßengräben“. „Kunst muss nicht immer verstanden werden“, räumt Krause ein, „doch sie ist wie ein Phänomen in der Welt, worauf man sich einlassen kann.“ Bis zum 4. September ist dazu noch Gelegenheit.

Ludger Heuer